La Venelle côté Jardin | Bibliothérapie

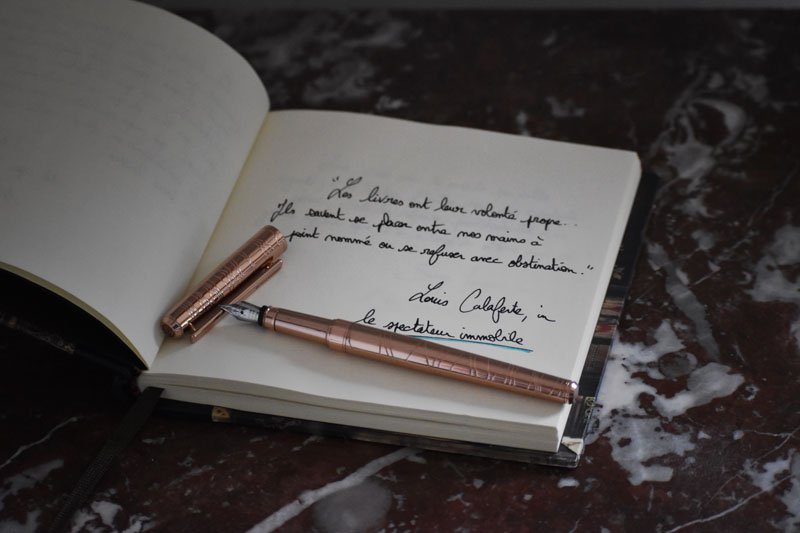

Bibliothérapie

“Lueur(s)”

Bref historique de la bibliothérapie

Si l’on connaît la maxime “Connais-toi toi-même” inscrite à l’entrée du temple de Delphes, on connaît moins celle qui ornait la bibliothèque de Thèbes, en Grèce Antique :

“La poitrine médicinale de l’âme.”

Déjà présente autour des premiers feux de nos ancêtres, la bibliothérapie, le soin par les livres (et donc par extension, par les récits) a pourtant une histoire entre les lignes, feutrée, discrète, mais ô combien puissante.

Au fil des siècles, on en décèle des traces, au XVe siècle chez Christine de Pizan, qui invite à des heures de lecture pour vivre un deuil, puis au XIXe siècle quelques prescriptions littéraires apparaissent dans la pratique de certains médecins, et début XXe c’est Proust, dans son essai Sur la lecture, qui en esthétise la dimension de soin psychothérapeutique.

Il faudra cependant le choc de la première Guerre mondiale pour que le mot bibliothérapie émerge véritablement, par l’intermédiaire de Sadie Peterson Delaney, bibliothécaire en chef d’un hôpital d’anciens combattants aux États-Unis, qui fut la témoin privilégiée des effets thérapeuthiques de la lecture “personnalisée” au chevet des anciens combattants…

Issue du monde anglo-saxon, la bibliothérapie fut longtemps réservée aux praticiens de la santé, psychologues et médecins en tête. Il s’agissait alors principalement d’une ordonnance de lectures pareille à une ordonnance médicamenteuse.

La bibliothérapie n’est arrivée que très récemment (années 1960) dans le monde francophone, et ne fut jamais loin des études et rapports relayant les bienfaits de la lecture de fiction, et la nécessité d’une “santé culturelle” (voir le rapport de malnutrition culturelle produit par la psychologue et psychanalyste Sophie Marinopoulos en 2018, à la demande du ministère de la Culture français).

Aujourd’hui, si la partie “thérapie” du mot peut intimider, il n’en reste pas moins que la discipline tend à d’abord se rapprocher du partage des textes plus que de leur prescription, en en transmettant le caractère sensoriel, à l’aide d’ateliers créatifs, de médiation culturelle et de lectures à voix haute.

“Lire est toujours agir sur le monde” ,

Lire pour relier, Régine Detambel, Actes Sud, 2023

Pour qui ?

pour toutes et tous, adultes, enfants, ados, seniors

en individuel, en couple ou en famille

Pourquoi ?

pour traverser un moment de vie particulier (quête de sens, deuil, rupture(s), blocages, burn-out, problèmes de communication, etc.)

pour se faire accompagner dans un projet de récit de vie

pour renouer avec la lecture et/ou l'écriture

pour (ré)apprendre à se projeter, s'autoriser à rêver et à désirer

pour s'autoriser à découvrir sa propre zone de génie créative et créatrice

pour ouvrir les possibles

pour emprunter cette petite voie où trouver la sienne

Comment se déroule une séance individuelle ?

Vous êtes reçu-es par Typhaine au sein d’un cadre intimiste où vous pouvez vous raconter dans le moment que vous traversez, ou au gré de vos envies et/ou besoins, et à l’issue de ce premier échange (1h15), Typhaine vous remet un petit carnet qui fera le lien entre les séances proposées.

Un second rendez-vous est fixé, dont le contenu et la forme auront été pensés et préparés en réponse à ce que vous aurez exposé. Il pourra s’agir de propositions d’écriture, de lectures à voix haute, d’une lecture partagée, d’une balade sensorielle pour cheminer au gré des mots, etc.

Ni psychologue ni psychothérapeute, Typhaine n’est là que pour vous transmettre, dans un cadre privilégié, les effets thérapeutiques des textes et des livres, et imaginer avec vous des instants créatifs où vous inviter à prendre soin de votre santé culturelle et sensorielle pour accompagner les étapes d’une vie, ou pour vous aider tout simplement à ré-investir du temps qualitatif à votre service.